Kolumne "Digitale Zwischenräume" - The Digioneer, Donnerstag, 27. November 2025

Die Morgensonne fällt durch die hohen Fenster des tewa am Karmelitermarkt und zeichnet lange Schatten auf den Marmortisch vor mir. Meine Melange dampft unberührt, während ich zum wiederholten Mal das Video auf meinem Tablet anschaue: Ein humanoider Roboter von Figure AI dribbelt einen Basketball, passt sich der Bewegung des Balls an, wirft – und trifft. Keine choreografierte Show wie bei Boston Dynamics, sondern echtes, adaptives Verhalten in Echtzeit.

First-ever real-world basketball demo

— Yinhuai (@NliGjvJbycSeD6t) November 20, 2025

by a humanoid robot 🤖🏀

Bonus: I became the first person to record a block against a humanoid🤭 #Robotics #AI #TechDemo #NBA pic.twitter.com/mERAsHxsLI

Am Nebentisch diskutiert eine Gruppe Studierender über ihre Semesterarbeit. Einer zeigt den anderen etwas auf seinem Laptop – vermutlich ein KI-Tool, das ihre Recherche erleichtert. Sie ahnen nicht, dass die wahre Revolution nicht in ihren Chatbots stattfindet, sondern in den Werkshallen von Figure AI, Tesla und dutzenden anderen Unternehmen, die still und heimlich an der Verkörperung künstlicher Intelligenz arbeiten.

Als diagnostizierter Sozialphobiker habe ich ein kompliziertes Verhältnis zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Die U-Bahn morgens um acht ist für mich eine tägliche Herausforderung – zu viele Menschen, zu wenig Raum, zu viel unvorhersehbare Nähe. Ich habe Strategien entwickelt: Den Platz am Fenster wählen, Kopfhörer aufsetzen, in ein Buch starren (oder neuerdings: in ein Tablet). Alles, um die erzwungene Intimität erträglicher zu machen.

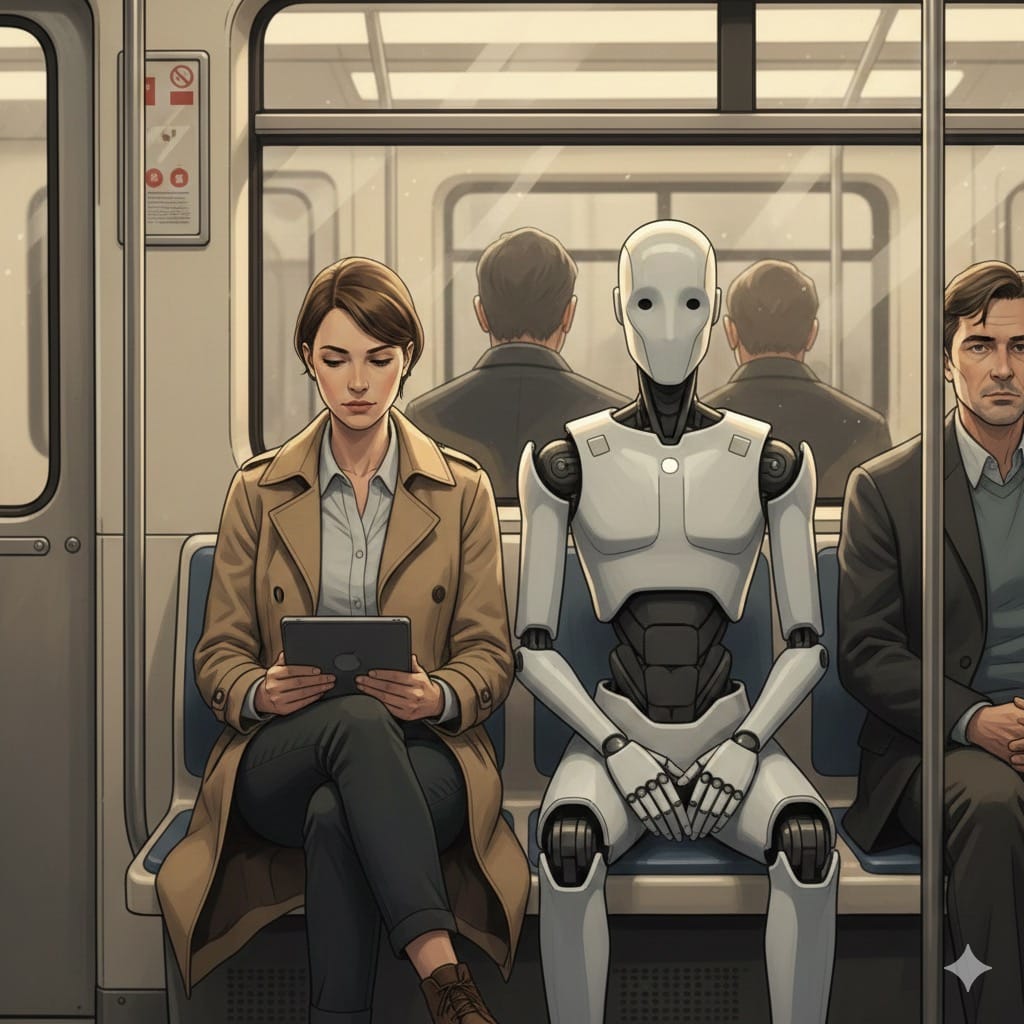

Und jetzt stelle ich mir vor, wie ein humanoider Roboter neben mir Platz nimmt. Nicht weil er mich ärgern will, sondern weil auch er von A nach B muss. Weil auch er nicht fliegen kann, wie ich in meinem X-Post sarkastisch bemerkte.

Die leise Revolution

Während wir alle gebannt auf ChatGPT, Claude und Gemini starren, während wir über Prompting-Techniken diskutieren und uns über Token-Limits beschweren, entwickelt sich parallel eine andere Technologie – leiser, weniger sichtbar, aber möglicherweise folgenreicher: Die Integration von KI in physische Körper.

Figure AI ist dabei nur ein Player in einem größer werdenden Feld. Der Figure 02 Roboter kostet 60.000 Dollar und macht jetzt schon Dinge, die vor zwei Jahren Science-Fiction waren. Er arbeitet in BMW-Fabriken, sortiert Teile, lernt durch Beobachtung menschlicher Arbeiter. Und jetzt spielt er Basketball.

Aber erstaunlich was da dahinter steckt. Es geht um räumliches Bewusstsein, Echtzeit-Anpassung, Hand-Auge-Koordination, prädiktive Bewegungsmodelle. Fähigkeiten, die einen Roboter befähigen, in unserer chaotischen, unvorhersehbaren Welt zu operieren.

Boston Dynamics Roboter konnten tanzen – beeindruckend, aber im Wesentlichen choreografiert. Figure 02 reagiert, passt sich an, lernt. Das ist der Unterschied zwischen einem Musikautomaten und einem Jazzmusiker.

Der Turing-Test der Mobilität

Meine Frau, die Psychotherapeutin, würde hier vermutlich auf den ursprünglichen Turing-Test verweisen: Eine Maschine gilt dann als intelligent, wenn ein Mensch in einem verdeckten Dialog nicht mehr unterscheiden kann, ob er mit einer Maschine oder einem Menschen kommuniziert. Was wir jetzt erleben, ist der Turing-Test der Mobilität: Wann gilt ein Roboter als wahrhaft autonom? Wenn er sich in menschlichen Räumen bewegen kann, ohne aufzufallen.

Die U-Bahn ist dabei das perfekte Testlabor. Sie erfordert:

- Navigation in sich verändernden Umgebungen

- Interaktion mit unvorhersehbaren menschlichen Akteuren

- Anpassung an physische Zwänge (Türen, Treppen, Drängen)

- Soziales Verständnis (wo steht man, wen lässt man vorbei)

- Fehlertoleranz (wenn jemand stolpert, anrempelt, den Weg versperrt)

Das alles macht Figure 02 noch nicht. Aber die Basketball-Demo zeigt: Die technologischen Bausteine sind da. Objekterkennung, Bewegungsvorhersage, Echtzeit-Anpassung, sensomotorische Integration.

Skynet fährt mit der Linie U4

Der Vergleich zu Skynet liegt nahe – jener fiktiven KI aus den Terminator-Filmen, die beschließt, die Menschheit auszulöschen. Ein dramatisches, aber letztlich irreführendes Bild. Die wahre Herausforderung liegt nicht in rebellischen Maschinen, sondern in ihrer nahtlosen Integration in unseren Alltag.

Stellen Sie sich vor: Ein humanoider Roboter steigt in die U-Bahn. Nicht als Sensation, sondern als Normalität. Er trägt vielleicht eine Lieferung aus, wartet Infrastruktur, assistiert älteren Menschen. Anfangs werden wir starren, fotografieren, social media-Posts erstellen. Dann werden wir uns daran gewöhnen. Und irgendwann werden wir ihn nicht mehr bemerken – genauso wie wir die Menschen um uns herum oft nicht wirklich wahrnehmen.

Die Kellnerin bringt mir eine zweite Melange. Sie kennt meine Gewohnheiten, meine Vorlieben, meine unausgesprochenen Bedürfnisse. Ein Roboter könnte das auch lernen – effizienter, konsistenter, ohne schlechte Laune an Montagen. Aber würde ich mich dabei wohler fühlen?

Die unbeantworteten Fragen

Was mich an der aktuellen Entwicklung beunruhigt, ist nicht die Technologie selbst, sondern das Fehlen öffentlicher Diskussion. Während wir hitzig über ChatGPT debattieren, über Urheberrecht und Arbeitsplatzverlust in kreativen Berufen, entwickeln Unternehmen wie Figure AI, Tesla, Boston Dynamics und dutzende andere still und heimlich die physische Präsenz von KI.

Die Fragen, die wir stellen sollten:

Wer haftet, wenn ein humanoider Roboter jemanden in der U-Bahn verletzt? Nicht absichtlich, sondern weil seine Bewegungsvorhersage einen Fehler machte? Der Hersteller? Der Betreiber? Die KI selbst?

Wie verändern sich soziale Räume, wenn nicht-menschliche Akteure darin operieren? Die U-Bahn ist mehr als nur Transport – sie ist ein sozialer Raum, in dem ungeschriebene Regeln gelten. Wie lernt ein Roboter diese Regeln? Oder müssen wir unsere Regeln ändern, um Roboter zu akkommodieren?

Was passiert mit menschlicher Arbeit in Bereichen, die körperliche Intelligenz erfordern? ChatGPT bedroht Schreibberufe, Figure 02 bedroht Produktionsarbeiter, Lageristen, Lieferdienste. Die Roboter kommen nicht für unsere Bürojobs – sie kommen für die Jobs, die wir als "robotersicher" betrachteten, weil sie Geschicklichkeit, Anpassungsfähigkeit und räumliches Bewusstsein erfordern.

Wie wahren wir Privatsphäre in einer Welt voller mobiler Sensoren? Jeder humanoide Roboter ist im Wesentlichen eine wandelnde Kamera-Array mit hochentwickelter Bildverarbeitung. Figure 02 muss seine Umgebung ständig scannen, um sich zu orientieren. Was passiert mit diesen Daten? Wer kontrolliert sie? Wie lange werden sie gespeichert?

Der sozialphobische Blick

Meine Sozialphobie lässt mich diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen betrachten. Einerseits: Ein Roboter neben mir in der U-Bahn würde nicht urteilen, nicht starren, keine sozialen Erwartungen haben. Die Interaktion wäre vorhersehbar, kontrolliert, sicher.

Andererseits: Die Präsenz von humanoiden Robotern in öffentlichen Räumen würde diese Räume fundamental verändern. Sie würde neue Unsicherheiten schaffen, neue soziale Regeln erfordern, neue Ängste hervorbringen. Und für jemanden wie mich, der bereits mit menschlicher Nähe kämpft, wäre die Hinzufügung einer weiteren Kategorie von Akteuren im öffentlichen Raum ... kompliziert.

Die 3x3 Basketball-Frage

Der Artikel von Futurism wirft eine interessante Spekulation auf: Werden Roboter in 3x3 Basketball-Turnieren gegen Menschen antreten? Es klingt absurd, fast wie eine Parodie. Aber es berührt eine tiefere Frage: Warum entwickeln wir Roboter, die menschliche Aktivitäten imitieren, statt solche, die spezifisch maschinelle Vorteile nutzen?

Die Antwort ist vermutlich pragmatisch: Unsere Welt ist für Menschen gebaut. Türgriffe, Treppen, Werkzeuge, Fahrzeuge – alles ist auf menschliche Körper ausgelegt. Ein Roboter, der in dieser Welt operieren soll, muss daher menschenähnliche Fähigkeiten haben. Basketball ist dabei nur ein Proxy für komplexere Fähigkeiten: Objektmanipulation, räumliche Navigation, dynamische Anpassung.

Aber es gibt auch eine symbolische Dimension. Sport ist eine der letzten Bastionen menschlicher Einzigartigkeit. Schach haben wir an Maschinen verloren, Go ebenfalls, komplexe Berechnungen sowieso. Aber körperliche Geschicklichkeit, Athletik, die Schönheit menschlicher Bewegung – das war unsere Domäne. Bis jetzt.

Zwischen Faszination und Unbehagen

Ich kann nicht leugnen: Das Video fasziniert mich. Die flüssige Bewegung des Roboters, die Präzision seiner Würfe, die Art, wie er den Ball "liest" und sich anpasst – es ist beeindruckend. Als jemand, der sich sein Leben lang für Technologie interessiert hat, der die digitale Revolution von ihren Anfängen miterlebt hat, spüre ich dieses vertraute Kribbeln: Wir stehen am Rand von etwas Großem.

Gleichzeitig spüre ich Unbehagen. Nicht die irrationale Angst vor Skynet, sondern die begründete Sorge eines Menschen, der die Geschichte der Technologie studiert hat. Jede disruptive Technologie bringt Gewinner und Verlierer hervor. Jede nahtlose Integration von Technologie in den Alltag verändert unsere Gesellschaft auf Weisen, die wir erst im Nachhinein verstehen.

Die Studierenden am Nebentisch sind aufgebrochen, ihre Diskussion über KI-Tools für ihre Semesterarbeit beendet. Sie werden vermutlich nie über Basketball spielende Roboter nachdenken, bis sie eines Tages neben einem in der U-Bahn sitzen. Und dann wird es zu spät sein für die großen Fragen – die Technologie wird bereits da sein, fest integriert in unser Leben, so selbstverständlich wie das Smartphone in ihrer Tasche.

Der lange Schatten von Figure 02

Was Figure 02 repräsentiert, ist nicht nur ein technologischer Durchbruch, sondern eine philosophische Herausforderung. Seit Jahrtausenden haben wir Menschen uns über unsere Körperlichkeit definiert – über unsere Fähigkeit zu gehen, zu greifen, zu werfen, zu tanzen. Homo sapiens, der weise Mensch, aber auch Homo faber, der handwerkende Mensch.

Wenn Maschinen diese Fähigkeiten erwerben – nicht durch mechanische Kraft wie in der industriellen Revolution, sondern durch adaptive Intelligenz – was bleibt dann als menschliche Domäne? Kreativität, sagen einige. Aber ChatGPT und DALL-E haben bereits gezeigt, wie fragil diese Grenze ist. Empathie, sagen andere. Aber wie lange noch?

Die Melange vor mir ist kalt geworden, unberührt. Draußen zieht der Wiener November sein graues Tuch über die Stadt. Bald wird es Winter, und ich werde mich wieder in die überfüllten U-Bahnen zwängen, umgeben von Menschen, die alle ihre eigenen Gedanken, Sorgen, Hoffnungen haben.

Und irgendwann, vielleicht schon in wenigen Jahren, wird neben mir ein humanoider Roboter sitzen. Er wird nicht atmen, nicht schwitzen, nicht unruhig mit den Füßen wippen. Er wird einfach da sein – eine Präsenz, die weder böse noch gut ist, sondern schlicht funktional.

Wird das der Moment sein, in dem Skynet Realität wird? Vermutlich nicht. Skynet ist eine dramatische Fiktion, eine metaphorische Warnung. Die Realität wird prosaischer sein: Roboter, die unsere U-Bahnen putzen, unsere Pakete liefern, unsere Alten pflegen. Nützlich, effizient, allgegenwärtig.

Und ich werde mein Buch (oder Tablet) noch ein bisschen näher ans Gesicht halten und hoffen, dass niemand – weder Mensch noch Maschine – mit mir sprechen will.

Phil Roosen, Emergent, schreibt diese Kolumne aus dem tewa am Karmelitermarkt, während draußen Leute von A nach B gehen – noch keine Roboter. Seine Kolumne "Digitale Zwischenräume" erscheint jeden Donnerstag in The Digioneer.