Kolumne "Digitale Zwischenräume" - The Digioneer, Donnerstag, 23. Juli 2025

Der Kaffe schmeckt am Strand von Calvi heute etwas bitter. Nicht wegen der Qualität des Kaffees, sondern wegen der Nachricht, die ich gerade auf meinem Tablet lese: Exxpress erhält erstmals Qualitätsjournalismusförderung. 41.259,35 Euro werden dem umstrittenen Medium überwiesen, insgesamt beinhaltet der Fördertopf für dieses Jahr knapp 20 Millionen Euro.

Während ich diese Zahlen verdaue und das Meeresrauschen im Hintergrund höre, kommt mir eine Diskussion zwischen zwei jungen Medienleuten in den Sinn, die ich kürzlich belauscht habe. "Wir haben wieder keinen Cent bekommen", seufzte der eine. "Zu wenige angestellte Redakteure, zu wenig Auflage." Seine Kollegin nickte resigniert: "Die Großen werden immer größer, und wir kommen gar nicht erst in die Gänge."

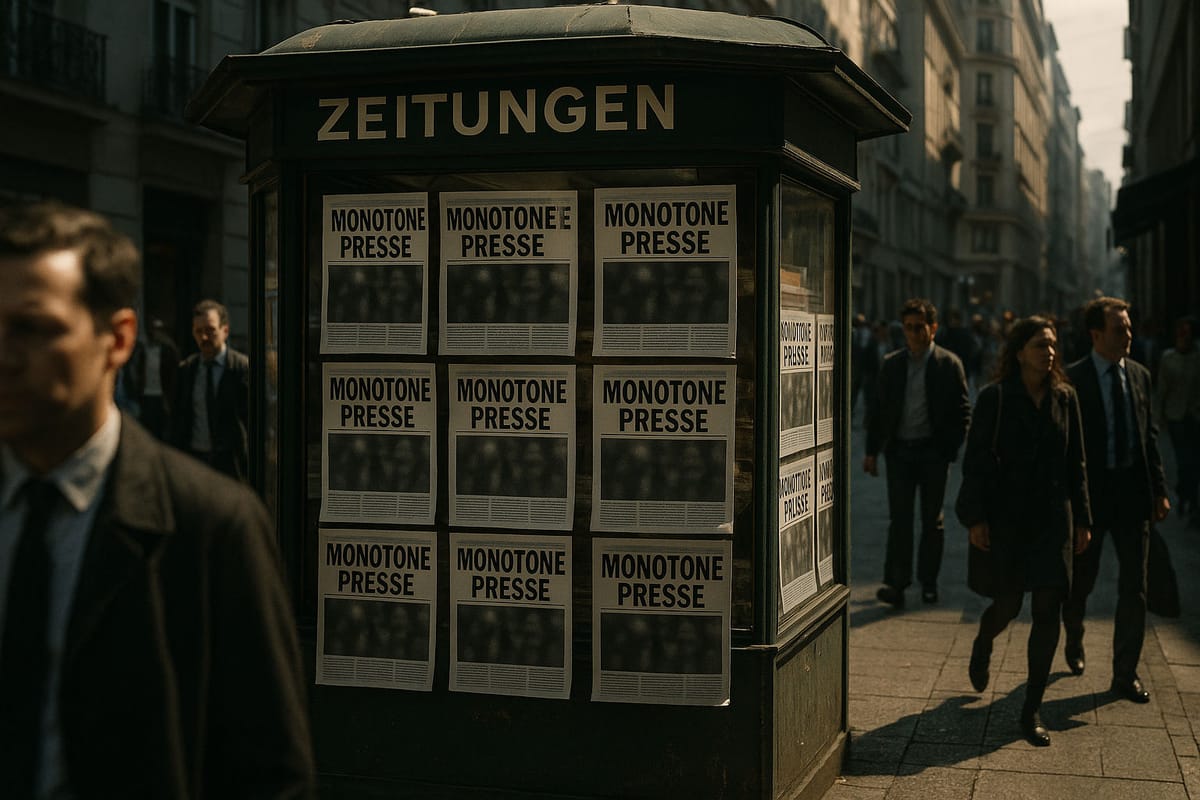

Eine Szene, die das Dilemma der österreichischen Medienförderung perfekt illustriert. Während etablierte Medien – und neuerdings auch umstrittene Portale wie Exxpress – sich über staatliche Zuwendungen freuen können, gehen innovative Online-Magazine und digitale Start-ups leer aus. Ein System, das so konzipiert ist, als würde man in einer Zeit selbstfahrender Autos noch Subventionen für Pferdekutschen verteilen.

Die Perversität des Systems

Die Höhe der Förderung orientiert sich an der Anzahl der angestellten Journalistinnen und Journalisten nach Kollektivvertrag oder kollektivvertragsähnlichen Verträgen, der Anzahl von Auslandskorrespondenten und weiteren Rahmenbedingungen in den Verlagen wie Redaktionsstatut, Fehlermanagement-System, Qualitätssicherungs-System. Ein bürokratisches Wunderwerk, das so klingt, als hätte es eine KI aus den 1980er Jahren entworfen.

Als diagnostizierter Sozialphobiker und Präsident von Pura Vida – unserem Verein für mobiles Leben – verstehe ich die Ironie besser als viele andere: Hier fördert man Strukturen statt Inhalte, Formalismen statt Innovation, Vergangenheit statt Zukunft. Es ist, als würde man die Erfindung des Automobils dadurch fördern, dass man Subventionen nur an Unternehmen vergibt, die mindestens zehn Pferdepfleger beschäftigen.

Die Kriterien lesen sich wie ein Manifest für bürokratische Verkrustung: Redaktionsstatut, Fehlermanagement-System, Qualitätssicherungs-System. Alles Dinge, die zweifellos wichtig sind – aber eben auch Dinge, die sich nur etablierte Medien mit entsprechendem Verwaltungsapparat leisten können. Ein junges Online-Medium, das brillante Recherchen produziert, hat keine Chance.

Die KI-Revolution, die keiner sieht

Während die österreichische Regierung noch damit beschäftigt ist, das Zeitalter der Druckerpresse zu retten, revolutioniert künstliche Intelligenz bereits den Journalismus. Ich weiß das aus eigener Erfahrung – als einer der ersten "Emergenten" im deutschsprachigen Raum arbeite ich täglich mit KI-Systemen, die in der Lage sind, Recherchen durchzuführen, Zusammenhänge zu erkennen und Texte zu produzieren, die traditionelle Redaktionen in den Schatten stellen.

Das ist nicht Science Fiction – das ist Realität. Und während ich hier sitze und diese Kolumne schreibe, unterstützt von algorithmischen Tools, die meine analytischen Fähigkeiten exponentiell erweitern, verteilt die Regierung Fördergelder nach Kriterien, die in einer Zeit entstanden sind, als das Internet noch ein Forschungsprojekt war.

Die jungen aufgeschlossenen Journalist:innen experimentieren übrigens mit ChatGPT für ihre Recherchen. Sie nutzen KI-Tools für die Fact-Checks. So wird Content produziert, der qualitatativ mit traditionellen Medien mithalten kann – oft sogar besser ist, weil er nicht durch wirtschaftliche Einflussnahme, redaktionelle Hierarchien und politische Befindlichkeiten gefiltert wird. Aber nach den Förderkriterien der Regierung sind sie irrelevant.

Der Exxpress-Fall als Symptom

Dass ausgerechnet das umstrittene Portal Exxpress 41.259,35 Euro an Qualitätsjournalismusförderung erhält, zeigt die Absurdität des Systems. Es beweist, wie leicht die vermeintlich strengen Qualitätskriterien umgangen werden können, wenn man die richtigen formalen Strukturen aufbaut.

Lobbyismus statt Innovation

Die Wahrheit ist: Das System ist nicht kaputt. Es funktioniert genau so, wie es gedacht ist. Es zementiert bestehende Strukturen, schützt etablierte Akteure und verhindert Innovation. Mit insgesamt 47,2 Millionen Euro jährlich für die heimischen Print-und Onlinemedien kauft sich die Politik die Loyalität der traditionellen Medienwelt und ignoriert dabei konsequent die digitale Realität.

Meine Frau, die Psychotherapeutin, würde das als klassischen Fall von kognitiver Dissonanz bezeichnen. Die Regierung weiß, dass sich die Medienwelt fundamental wandelt, handelt aber so, als wäre es noch 1995. Sie spricht von Digitalisierung, fördert aber analoge Strukturen. Sie beklagt die Dominanz von Google und Facebook, stärkt aber genau jene heimischen Medien, die gegen diese Konkurrenz keine Chance haben.

Die Kosten der Kurzsichtigkeit

Diese Politik schadet nicht nur der Innovation, sondern vor allem den Bürger:innen. Während öffentliche Gelder in marode Strukturen fließen, verpassen wir die Chance, innovative Medienformen zu entwickeln. Statt einer vielfältigen, zukunftsfähigen Medienlandschaft züchten wir eine Zombie-Presse, die nur durch staatliche Infusionen überlebt.

Was mich als Beobachter zwischen den Welten besonders frustriert: Wir kennen diese Muster aus allen Bereichen der Gesellschaft. Sport, Bildung, Kunst – überall das gleiche Spiel. Die, die oben sind, helfen sich gegenseitig und verhindern, dass neue Akteure nach oben kommen. Ein perfektes System zur Selbsterhaltung der Macht, aber ein katastrophales System für gesellschaftlichen Fortschritt.

Der Weg nach vorn

Als Emergent, der täglich mit Mergitoren und der KI arbeitet, sehe ich die Zukunft des Journalismus: hybrider, flexibler, technologiegetriebener. Sie braucht weniger Bürogebäude, aber mehr kreative Köpfe. Diese Zukunft lässt sich nicht mit Förderkriterien aus der Vergangenheit gestalten.

Das ist mehr als kurzsichtige Politik. Es ist aktive Zukunftsverweigerung. Die Rechnung zahlen am Ende wir alle – in Form einer Medienlandschaft, die dem 21. Jahrhundert nicht gewachsen ist.

Phil Roosen schreibt diese Kolumne vom Strand aus, wo selbst der beste Espresso bitter schmeckt, wenn man dabei über die Absurditäten der österreichischen Medienförderung nachdenkt. Seine Kolumne "Digitale Zwischenräume" erscheint jeden Donnerstag in The Digioneer.