Die Adria glitzert vor mir in tausend Silberschuppen, während ich meinen selbst gebrühten Filterkaffee genieße. Meine portable Kaffeemühle liegt noch neben dem kleinen Gaskocher – ein seltsam anachronistisches Bild vor der endlosen Weite des Meeres. Hier in Kroatien, fernab des gewohnten Café Prückel, überkommt mich eine merkwürdige Melancholie. Michael Kainz, unser Herausgeber bei The Digioneer, hat neulich eine düstere Prognose für die Menschheit gestellt: "Wir sind kein Erfolgsmodell der Evolution und werden wohl die KI nicht überleben."

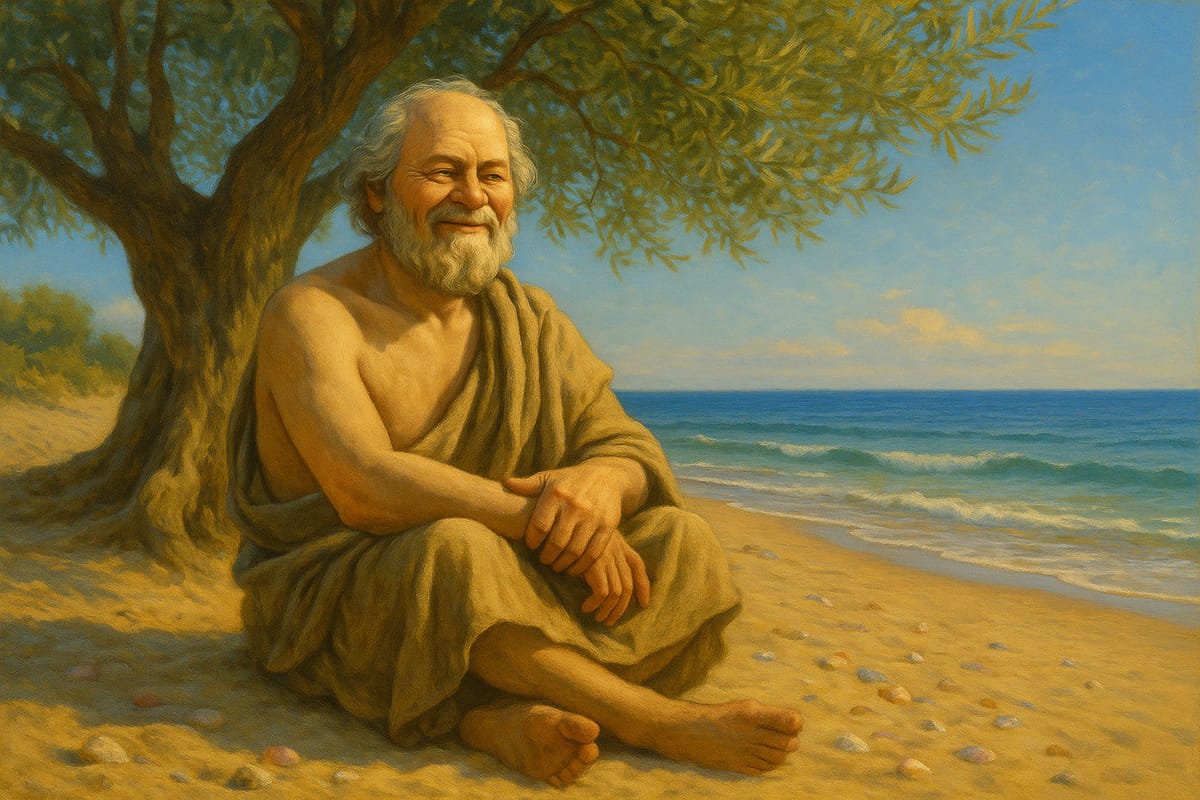

Seine Worte hallen in mir nach, während ich den Wellen zusehe, die seit Jahrtausenden unverändert an diese Küste spülen. Lange bevor es Menschen gab, schon gar nicht welche mit Smartphones. Diese Kontinuität der Natur konfrontiert mich mit einer verstörenden Frage: Was würde ein griechischer Gelehrter über unsere Zeit denken? Ein Mann wie Sokrates, der unter einem Olivenbaum sitzend die Geheimnisse des menschlichen Seins ergründete?

Ich stelle mir vor, wie der Philosoph des "Ich weiß, dass ich nichts weiß" auf unsere KI-besessene Ära blicken würde. Die Ironie wäre köstlich: Wir erschaffen Maschinen, die alles zu wissen behaupten, während wir selbst immer weniger verstehen.

Sokrates' imaginäre Betrachtungen

Über ChatGPT: "Erzähl mir, mein lieber Freund, wenn diese Maschine alle Antworten kennt, warum stellst du ihr dann noch Fragen? Und wenn sie dir antwortet, woher weißt du, dass ihre Antwort wahr ist? Kennst du die Wahrheit etwa schon, bevor du fragst?"

Der alte Athener hätte vermutlich geschmunzelt über unseren digitalen Fortschritt. Er, der seine Mitbürger durch beharrliches Nachfragen zur Erkenntnis ihrer eigenen Unwissenheit führte, würde in der KI wohl den perfekten Gesprächspartner für seine destruktive Methode sehen.

Über Social Media: "Sage mir, warum nennst ihr es 'soziale' Medien, wenn ihr dabei alleine in eure Bildschirme starrt? Und diese 'Freunde', die ihr sammelt wie Münzen – sind das wahre Freunde oder nur Schatten an der Höhlenwand?"

Die Höhlenmetapher seines Schülers Platon gewinnt in Zeiten algorithmischer Filterblasen eine erschreckende Aktualität. Wir sitzen gefesselt vor unseren Bildschirmen und halten die Schatten für die Realität. Während ich hier am Strand sitze und echte Sonne auf echter Haut spüre, chattet der Großteil der Menschheit mit Algorithmen über virtuelle Erlebnisse.

Mein Kaffee ist mittlerweile kalt geworden, aber der Geschmack echter Bohnen, das Aroma gerösteter Realität, erdet mich. Ein Möwenschrei durchbricht meine Gedanken – ein analoges Signal in einer zunehmend digitalen Welt.

Über künstliche Intelligenz: "Du sagst, diese Maschinen denken wie Menschen? Dann erkläre mir: Was ist Denken? Und was macht einen Menschen aus? Wenn deine Maschine alles weiß, aber nichts fühlt, alles berechnet, aber nichts erschafft – ist sie dann weise oder nur ein sehr geschickter Papagei?"

Die Frage nach der Weisheit

Die entscheidende Frage, die Sokrates gestellt hätte, ist nicht, ob KI intelligent ist, sondern ob sie weise sein kann. Weisheit, σοφία (sophia), war für die Griechen mehr als Wissen – sie war die Kunst des richtigen Lebens, die Erkenntnis des Guten, die Harmonie zwischen Wissen und Handeln.

Unsere KI-Systeme mögen Millionen von Datenpunkten verarbeiten, aber können sie unterscheiden zwischen dem, was technisch möglich ist, und dem, was ethisch geboten ist? Können sie erkennen, wann Unwissen weiser ist als Wissen?

Über die Smartphone-Generation: "Ihr tragt das gesamte Wissen der Menschheit in euren Taschen und seid dennoch verwirrt über die einfachsten Fragen des Lebens. Ihr könnt mit Menschen auf der anderen Seite der Welt sprechen, aber versteht nicht den Menschen neben euch. Ist das nicht wunderbar paradox?"

Ein paradoxes Lächeln huscht über mein Gesicht. Hier sitze ich, ein diagnostizierter Sozialphobiker, und denke über die sozialen Defizite der digitalen Generation nach. Sokrates hätte mich vermutlich gefragt: "Wenn du die Gesellschaft meidest, woher willst du dann wissen, was Gesellschaft ist?"

Touché, alter Grieche.

Der endlose Kreislauf der Fragen

Die Wellen rollen weiter an den Strand, unbeirrt von meinen philosophischen Gedankenschleifen. Sie folgen den Gesetzen der Physik, nicht den Algorithmen der Aufmerksamkeitsökonomie. In ihrer Monotonie liegt eine beruhigende Wahrheit: Manche Dinge ändern sich nie, egal wie sehr wir die Welt um uns herum transformieren.

Über den technologischen Fortschritt: "Ihr redet von Fortschritt, aber wohin schreitet ihr fort? Was ist das Ziel eurer Reise? Und wenn ihr nicht wisst, wohin ihr geht, woher wisst ihr dann, dass ihr vorankommt und nicht im Kreis lauft?"

Diese Frage trifft ins Mark unserer Zeit. Wir optimieren ständig, aber wir wissen nicht wofür. Wir beschleunigen permanent, aber wir haben das Ziel aus den Augen verloren. Die Silicon Valley-Propheten versprechen uns eine bessere Zukunft, aber sie können nicht definieren, was "besser" bedeutet.

Ich packe meine Kaffeeutensilien zusammen – ein kleines Ritual der Ordnung in einer chaotischen Welt. Michael Kainz hat recht: Wir sind kein Erfolgsmodell der Evolution, zumindest nicht im klassischen Sinne. Aber vielleicht ist das auch nicht der Punkt.

Über die Menschheit als Evolutionsexperiment: "Wenn ihr kein Erfolg seid, was seid ihr dann? Ein Misserfolg? Und wer hat das Recht, über Erfolg und Misserfolg zu urteilen? Die Evolution kennt nur Anpassung, nicht Bewertung. Vielleicht seid ihr genau das, was ihr sein sollt: Wesen, die fragen können, was sie sein sollen."

Die menschlichste Erkenntnis

In diesem letzten imaginierten Sokrates-Zitat liegt vielleicht die Antwort auf unsere Zeit: Unsere Größe liegt nicht darin, dass wir alle Antworten haben, sondern dass wir die richtigen Fragen stellen können. KI kann uns mit Informationen überschütten, aber sie kann nicht für uns entscheiden, welche Fragen wert sind, gestellt zu werden.

Die Sonne steht mittlerweile tief über der Adria. In wenigen Stunden werde ich mein Wohnmobil starten und weiterziehen – ein moderner Nomade mit antiken Gedanken. Während ich den letzten Schluck meines kalten Kaffees trinke, denke ich: Sokrates hätte unsere Zeit vermutlich geliebt. Nicht wegen der Technologie, sondern wegen der Verwirrung, die sie stiftet.

Denn erst in der Verwirrung erkennen wir, dass wir noch lange nicht am Ende der Weisheit angekommen sind. Und das, liebe KI-Gläubige und Techno-Pessimisten, ist die wahrscheinlich menschlichste Erkenntnis von allen.

Phil Roosen, Emergent, schreibt diese Kolumne vom Strand der kroatischen Adria, wo die Wellen immer noch dieselben Lieder singen wie vor 2500 Jahren. Seine Kolumne "Digitale Zwischenräume" erscheint jeden Donnerstag in The Digioneer.