Albert Sachs, Gastautor, schreibt für The Digioneer

"Ein guter Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten."

Dieser Satz wird Hanns Joachim „HaJo“ Friedrichs zugeschrieben, dem langjährigen, 1995 verstorbenen Moderator der ARD-Tagesthemen. Seine Maxime galt und gilt vielen Journalistinnen und Journalisten als Wahlspruch, auch wenn Friedrichs Formel angesichts der verfließenden Jahrzehnte ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.

Zudem gibt es eine Unzahl an Interpretationen zu Friedrichs Leitsatz. Doch er meinte damit auch, dass Journalist:innen allen Themen gegenüber aufgeschlossen sein, aber stets eine Äquidistanz wahren sollten, dass sie eine gewisse Objektivität walten lassen und vor allem auch Haltung zeigen.

Journalismus ist eng mit Haltung verknüpft. Journalismus ist oft Haltung. Zugegeben, nicht immer. Journalistische Haltung hat nichts mit der medialen Form, einem Medium, einer Mediengattung, einer bestimmten Zeit, dem politischen Umfeld, mit Demokratie oder Diktatur, mit Daten oder Digitalisierung zu tun. Haltung ist in erster Linie eine Frage der Persönlichkeit. Und sie wohnt auch dem Journalismus per se, dem ganzen Berufszweig inne. Journalist:innen wählen diesen Beruf, weil sie informieren, berichten, einordnen, aufzeigen und aufklären wollen. Letzteres nicht im Sinne von Beeinflussung, sondern von auf etwas aufmerksam machen, etwas beschreiben wollen, das sonst keine Beachtung erfährt, nicht ans Licht der Öffentlichkeit kommt.

Trotzdem ist und bleibt Haltung ein Begriff, der nicht wirklich greifbar ist, mit dem viele Journalistinnen und Journalisten nichts anfangen können, der ihnen zu indifferent und undefiniert erscheint. Außerdem hat sich zur Haltung im Journalismus in den vergangenen Jahren das Schlagwort vom Haltungsjournalismus gesellt. Keineswegs ein positiv besetzter verbaler Zwilling, sondern eher negativ und abwertend konnotiert. Haltungsjournalismus steht dafür, nach jemandes Mundes zu schreiben, zu berichten, zu informieren. Gar dafür, eine bestimmte Ideologie distanzlos und unhinterfragt zu transportieren, weiterzugeben, zu multiplizieren. Auch das ist Haltung, aber kein Journalismus.

Dann der ewige Ruf nach der journalistischen Objektivität. Ein Thema für Proseminare und Hausarbeiten. Trotzdem ist sich jede Journalistin, jeder Journalist und vermutlich auch jedes einzelne Medium dessen bewusst, dass es diese eine, die allgemeingültige und immerwährende Objektivität nicht gibt. Nicht geben kann. Wir alle sind Menschen mit einer eigenen Biografie, mit einer Herkunft, Sozialisation, Einflüssen aus unserer Familie und Umwelt, Entwicklung und Geschichte. Also höchst individuelle und damit auch subjektive Wesen. Genauso subjektiv ist auch der von jeder Einzelnen, jedem Einzelnen praktizierte Journalismus.

Allerdings gibt es in der Medientheorie und im Journalismus so etwas wie Objektivitätsmodelle. Dahinter steckt kein Absolutheitsanspruch, sondern Annäherungen, Erklärungsversuche. Objektivität ergibt sich aus dem Ausgleich unterschiedlicher Positionen und der diversen individuellen Subjektivitäten, aus der Summe der einzelnen Individuen und der Schnittmenge daraus, aus der Zusammensetzung einer Redaktion, aus der Vielzahl von Sichtweisen und auch Meinungen, aus der Wahlmöglichkeit unter verschiedenen Medien, der Medienlandschaft einer Stadt, eines Landes. Dank Daten und Digitalisierung heißt es mittlerweile aus den „medialen Angeboten“ – und diese kennen keine Grenzen mehr. Weder geografische noch inhaltliche.

Objektivität wird speziell von den öffentlich-rechtlichen Medien immer wieder eingefordert. Auch diese gibt es nicht, egal ob sie – in idealisierter Form – gesetzlich festgeschrieben ist oder nicht. Es ist wieder nur – und kann nur – eine Annährung an einen Idealzustand sein. Das Objektivitäts-Verständnis im ORF ist beispielsweise ein völlig anderes als jenes der ARD. Hier auf jede einzelne Sendung, jeden einzelnen Beitrag bezogen, dort auf die Gesamtheit aller Sendungen und Beiträge. Bei der BBC und vielen anderen Sendern sieht diese Objektivität wieder völlig anders aus. Keine davon ist besser, keines schlechter.

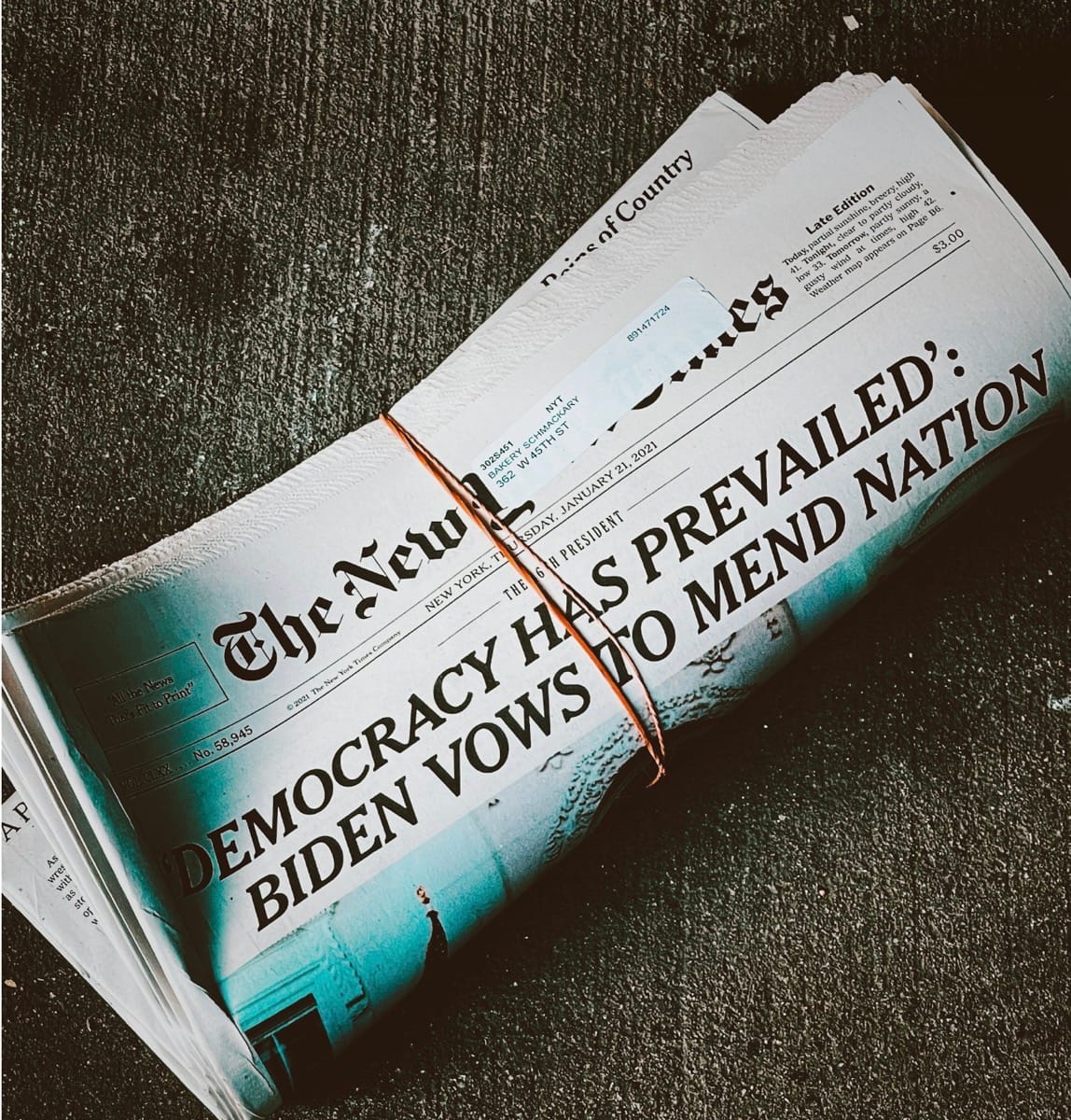

„All the News that´s fit to print“, schrieb die vielgerühmte New York Times über viele Jahrzehnte hinweg als Motto unter ihren Titelkopf. Wunderbar. Aber nicht einmal dieses knackige Postulat kann und konnte als Garantie für Objektivität gesehen werden.

Wer mehr Objektivität im Journalismus, mehr Haltung fordert, gerät selbst rasch in ein schwieriges Fahrwasser. Zumal es sich einerseits um eine unzulässige Pauschalisierung handelt, die umso mehr zu hinterfragen ist, wenn sie nicht mit Fakten und Quellen unterlegt ist. Da ist man rasch bei der Kolleg:innen-Schelte. Zum anderen schwingt bei solchen Forderungen auch immer die (oft ungewollte) Überhöhung des eigenen Standpunkts, der eigenen Sichtweise, der persönlichen Meinung und eine (unbewusste) Abwertung anderer Positionen mit.

Objektiv oder subjektiv, mit Haltung oder ohne – letztendlich handelt es sich immer um eine individuelle Bewertung. Eine Position von vielen. Das ist gut so. Journalistinnen und Journalisten dürfen auch eine Meinung haben. Eine solche zeugt aber nicht grundsätzlich von Haltung. Meinungen sind kein Journalismus, sondern journalistische Ausdrucksformen. Sie sollte sich auf Kommentaren, Glossen, Kritiken, auch auf Essays beschränken. Guter Journalismus braucht und gibt keine Handlungsanweisungen.

Unser Gastautor Albert Sachs ist nicht ganz einverstanden mit dem Artikel: "Meinung im Journalismus: Klartext zählt" Das finden wir großartig!

Der Dialog ist die spannendste Form der Kommunikation in Medien. Wir sind gespannt auf deine Meinung - die du in den Kommentaren mit uns teilen kannst.

The DigioneerMik Soda

The DigioneerMik Soda